Was haben ein ägyptisches Pharaonengrab, ein Boho-Wohnzimmer und eine Pinterest-Hochzeit gemeinsam? Einen Kranz aus getrockneten Blumen.

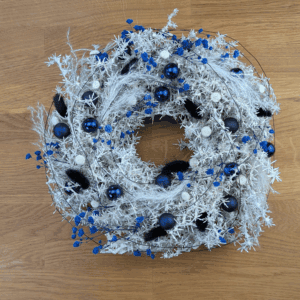

Du kennst sie sicher: Diese kunstvollen Ringe aus Trockenblumen, die mal wild und naturbelassen, mal zart und pastellig daherkommen. Sie zieren Wände, Türen und Festtafeln – und wirken gleichzeitig modern und ein bisschen nostalgisch.

Ein Trockenblumenkranz ist mehr als bloße Deko. Er ist ein Symbol. Für den Kreislauf des Lebens, für Naturverbundenheit, für bleibende Schönheit. Und ganz praktisch? Ein nachhaltiges Wohnaccessoire, das nicht welkt, keinen Wasserwechsel braucht und das ganze Jahr über Freude macht.

Aber warum gerade jetzt dieser Hype? Ganz einfach: Wir sehnen uns nach Dingen, die echt sind. Nach Handgemachtem, nach Naturmaterialien, nach Objekten mit Bedeutung. Kränze aus Trockenblumen treffen da einen Nerv. Sie stehen für Achtsamkeit, für Individualität – und für eine Form von Luxus, der nicht laut sein muss.

Trockenblumenkränze im Wandel der Zeit

Wer liebt Trockenblumenkränze?

Die Antwort: ziemlich viele. Hier ein kleiner Überblick:

- Menschen, die gerne selbst kreativ werden und etwas schaffen, das bleibt.

- Alle, die natürliche Akzente in ihr Zuhause bringen wollen – im Boho-, Scandi- oder Landhausstil.

- Dekofans mit Sinn für Nachhaltigkeit, denen der schnelle Konsum nichts mehr sagt.

- Schenkwillige, die Wert auf liebevolle Details legen.

- Brautpaare und Eventplaner, die nach langlebiger Schönheit suchen.

- Und natürlich Floristen, die mit jedem Kranz ein kleines Kunstwerk erschaffen.

Aber woher kommt diese Tradition eigentlich? Und wie wurde aus einer Grabbeigabe ein Instagram-Trend? Das erfährst du jetzt. Wenn du dir unsicher bist, ob getrocknete oder frische Blumen besser zu deinem Stil passen, hilft dir dieser Vergleich: Trockenblumen vs. Frischblumen.

Historische und kulturelle Hintergründe

Schon unsere Vorfahren wussten: Ein Kreis aus Naturmaterialien hat Kraft. Und Bedeutung.

Von Pharaonen bis Viktoria – eine kleine Zeitreise

- Antike: In Ägypten lagen Kränze aus Pflanzen im Grab von Tutanchamun – als Zeichen der Ewigkeit. In Griechenland schmückten Lorbeerkränze die Köpfe von Olympiasiegern. In Rom ehrten Eichen- und Myrtenkränze Bürger, Bräute oder Verstorbene. Und auch wenn sie frisch gebunden wurden – getrocknet wurden sie früher oder später sowieso.

- Mittelalter & Renaissance: Im Mittelalter hingen Kräuterkränze über Türen – als Schutz vor Krankheit und „bösen Geistern“. In der christlichen Symbolik entstanden Marien- und später Adventskränze. Gleichzeitig entwickelten Adelige im 17. und 18. Jahrhundert eine Liebe für getrocknete Blumenbilder, Kränze und Potpourris.

- Viktorianisches Zeitalter: Jetzt wird’s romantisch. Getrocknete Blumen unter Glasglocken, sogenannte „Domes“, wurden zum Ausdruck sentimentaler Erinnerung – oder zur stummen Liebeserklärung. Die Sprache der Blumen, die sogenannte Floriographie, boomte. Auch in Form von Kränzen.

- 20. Jahrhundert: Nach einem Tiefpunkt in der Moderne feierten Trockenblumen in den 70ern und 80ern ein Revival – als rustikale Deko im Öko-Zeitalter.

- Heute: Der Kreis schließt sich – im besten Sinne. Trockenblumenkränze sind wieder da. Diesmal nachhaltig, stilvoll, bewusst gewählt.

Vom Ritual zum Wohntrend

Ob Erntekranz, Adventskranz oder Julkranz – Kränze waren immer mehr als nur Schmuck. In heidnischen Kulturen symbolisierten sie den Sonnenzyklus oder schützten das Zuhause. Später übernahm das Christentum viele dieser Symbole – und reinterpretierte sie.

Auch heute spüren wir noch diese Bedeutung: Der Kreis als Zeichen der Verbundenheit, die Natur als Quelle der Kraft, das Getrocknete als Konserviertes, das uns bleibt. Genau deshalb sind Trockenblumenkränze nicht einfach „wieder da“ – sie waren nie ganz weg. Sie sind nur gewachsen. Mit uns. Und mit der Zeit.

Gegenwart und Trends

Trockenblumen? Das sind doch diese beige-braunen Gräser von früher, oder? Nein – heute sind sie Designstatement, Nachhaltigkeitsbotschaft und Instagram-Liebling in einem.

Wie sieht ein moderner Trockenblumenkranz aus?

Spoiler: den einen Stil gibt es nicht. Heute ist Vielfalt angesagt:

- Vollgebundene Kränze, die üppig und farbenreich daherkommen

- Asymmetrische Designs, bei denen nur ein Teil des Rings geschmückt ist

- Hoops und Wandbehänge, gern kombiniert mit Makramee, Holz oder Schriftzügen

- Monochrome Kompositionen in zarten Tönen oder puristische Arrangements in Weiß und Natur

- Boho-Kränze mit Pampasgras, Eukalyptus und einem Hauch wilder Leichtigkeit

- Scandi-Varianten, die minimalistisch und zurückhaltend wirken

Und wo hängen diese Schönheiten so?

- An Wänden, Türen und Fenstern – als ganzjährige oder saisonale Deko

- Als flach gebundene Tischkränze mit Kerzen oder kleinen Vasen

- Bei Hochzeiten – als Haarschmuck, Tischdeko oder Kulisse für Fotos

- Als liebevoll ausgewähltes Geschenk mit Bedeutung

- In Fotostudios, Showrooms oder auf Messeständen – als stilvolle Hingucker

Warum jetzt dieser Boom?

Ganz einfach – weil Trockenblumenkränze perfekt in unsere Zeit passen:

- Nachhaltigkeit: Sie brauchen kein Wasser, halten lange und bestehen aus natürlichen Materialien

Individualität: Jeder Kranz ist ein Unikat – kein Produkt von der Stange - DIY-Kultur: Das Binden ist kreativ, meditativ und erfüllend

- Naturverbundenheit: Trockenblumen holen das Draußen nach drinnen

- Wertschätzung des Unperfekten: Kleine Makel gehören dazu – genau wie bei uns

- Und: Social Media. Denn seien wir ehrlich – diese Kränze sehen einfach gut aus

Warum Trockenblumenkränze im Vergleich zu künstlichen Varianten oft die nachhaltigere Wahl sind, liest du hier: Trockenblumenkranz vs. Kunstblumenkranz.

Begriffsdefinitionen und Stilwelten

Bevor wir tiefer eintauchen: Lass uns kurz klären, worüber wir eigentlich sprechen.

In der Welt der Trockenblumen gibt es viele Begriffe, die oft wie selbstverständlich benutzt werden. Doch was genau steckt dahinter?

Was sind Trockenblumen?

Trockenblumen sind Pflanzen, denen durch natürliche Lufttrocknung oder moderne Verfahren wie Silicagel oder Gefriertrocknung das Wasser entzogen wurde. Das Ergebnis: Blüten, Gräser, Samenstände oder Blätter, die ihre Form und oft auch Farbe behalten. Sie wirken wie konservierte Momentaufnahmen der Natur. Klingt einfach, ist aber eine Kunst für sich. Nicht jede Blume eignet sich zum Trocknen, und auch die Methode beeinflusst Aussehen und Haltbarkeit stark. Wenn du deine Blumen selbst haltbar machen möchtest, findest du hier eine einfache Anleitung zum Trocknen von Trockenblumen.

Was meint „Kranzsymbolik“?

Ein Kranz ist mehr als ein Ring mit Blumen. Seine Form steht symbolisch für Unendlichkeit, für den Kreislauf des Lebens, für Schutz und Verbindung. Und je nach Pflanzenwahl transportiert er zusätzliche Bedeutungen:

– Lorbeer steht für Sieg

– Ähren für Fruchtbarkeit

– Immergrün für ewiges Leben

– Rosen für Liebe

Ein Trockenblumenkranz kann also auch eine stille Botschaft sein – ganz ohne Worte. Welche Sorten sich besonders gut eignen, zeigt dir unsere Auswahl der Top 10 Trockenblumen für Kränze.

Boho, Scandi, Flower Crown – was ist was?

- Boho-Stil: Unkonventionell, naturverbunden, wild. Typisch: Pampasgras, gebleichte Blüten, Eukalyptus. Ein Look wie ein endloser Sommertag.

- Scandi-Stil: Klar, hell, reduziert. Kränze in diesem Stil setzen auf dezente Farben, klare Formen und viel Luft.

- Flower Crowns: Blumenkränze für den Kopf – beliebt bei Hochzeiten, Festivals oder Fotoshootings. Früher frisch, heute oft getrocknet.

Du siehst: Ein Kranz ist nicht einfach nur rund. Er ist Ausdruck von Stil, Persönlichkeit – oder einfach schöner Natur.

Vertiefende Informationen & Diskussion

Trockenblumenkränze sind beliebt – aber wie nachhaltig ist der Trend wirklich? Und was sagen die Zahlen?

Zahlen, Daten, Fakten

Spezifische Marktanalysen zu Trockenblumenkränzen? Fehlanzeige. Aber die DIY-Branche boomt. Plattformen wie Etsy zeigen mit zehntausenden Angeboten unter „dried flower wreath“, wie groß die Nachfrage ist.

In Deutschland geben laut Statista etwa 17 % der Menschen monatlich bis zu 20 Euro für DIY-Projekte aus. Floristik, Interior Design und Handarbeit liegen im Trend – genau dazwischen bewegen sich Trockenblumenkränze.

Ein kritischer Blick: Nachhaltigkeit & Kommerz

Nachhaltig – ja, aber nicht automatisch.

Trockenblumen brauchen kein Wasser, das ist ein klarer Vorteil. Aber:

- Werden die Blumen regional angebaut oder aus Übersee importiert?

- Wurden sie behandelt, um Farbe und Haltbarkeit zu verbessern – und wenn ja, wie stark?

- Wie werden sie verpackt und verschickt?

Ein gewisses Maß an Behandlung – zum Beispiel leichtes Bleichen oder Färben – kann durchaus sinnvoll sein, damit der Kranz länger schön bleibt. Das ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch nachhaltig gedacht, wenn dadurch weniger neu produziert werden muss. Entscheidend ist: bewusst auswählen, auf Qualität achten – und idealerweise auf Anbieter setzen, die transparent arbeiten. Mehr Details zu Herstellung, Transport und Umweltaspekten findest du in unserem Artikel über die Umweltfreundlichkeit von Trockenblumenkränzen.

Kulturelle Sensibilität statt Dekotourismus

Manche Pflanzen oder Kranzformen stammen aus spirituellen oder kulturellen Zusammenhängen – etwa der Einsatz von weißem Salbei in Ritualen indigener Völker Nordamerikas. Diese sollten nicht gedankenlos zur „Trend-Deko“ werden. Respekt vor Herkunft und Bedeutung ist auch in der Floristik wichtig.

Was sagen die Profis?

- Eine erfahrene Floristin meint:

„Ein Trockenblumenkranz ist wie ein Stillleben mit Bedeutung – er bleibt, wo ein Strauß vergeht.“ - Ein Innenarchitekt sagt:

„Diese Kränze bringen Wärme und Textur in den Raum – ohne aufdringlich zu sein.“ - Ein Kulturwissenschaftler betont:

„Der Kranz verbindet uns mit uralten Symbolen – und macht sie im Alltag sichtbar.“

Praxisbeispiele und kreative Impulse

Du willst wissen, was möglich ist? Dann wird’s jetzt konkret.

Individuelle Kränze mit Charakter

Ob klassisch, verspielt oder modern – bei farbenkranz.de findest du eine große Auswahl an handgefertigten Trockenblumenkränzen. Jeder Kranz wird mit Sorgfalt und Liebe zum Detail gebunden – aus ausgewählten, haltbaren Blumen, die stilistisch genau zum gewünschten Look passen.

Du suchst etwas ganz Persönliches? Auch individuelle Anfertigungen sind möglich – zum Beispiel abgestimmt auf dein Farbkonzept, deine Einrichtung oder einen besonderen Anlass.

Einblicke in die Entstehung bekommst du übrigens direkt auf der Website – so kannst du die handwerkliche Arbeit nachvollziehen und dich inspirieren lassen.

Künstlerische Projekte

- Land Art mit Kranzformen – vergänglich, poetisch, oft ortsbezogen.

- Event-Installationen aus Trockenblumen, z. B. bei Hochzeiten, Messen oder Shootings.

- Workshops in Ateliers und Blumenläden – ob vor Ort oder digital, das Kranzbinden als gemeinschaftliches Erlebnis liegt voll im Trend.

Gestaltungstipps aus der Praxis

- Harmonische Farbwelten: Ton-in-Ton wirkt edel, Komplementärfarben setzen bewusste Akzente.

- Struktur und Textur: Unterschiedliche Oberflächen machen den Kranz lebendig – etwa feine Gräser neben robusten Samenständen.

- Weniger ist manchmal mehr – gerade bei modernen, luftigen Designs.

- Sorgfältige Befestigung: Trockenblumen sind empfindlich. Wer hier präzise arbeitet, hat länger Freude daran.

Eine Übersicht, welche Materialien und Werkzeuge du für dein eigenes Werk benötigst, findest du hier: Was man für einen Trockenblumenkranz braucht.

Fazit

Ein Kranz ist nie nur Dekoration. Er ist Erinnerung, Statement und eine stille Liebeserklärung an die Natur.

Wenn du dir heute einen Trockenblumenkranz an die Wand hängst, knüpfst du damit – bewusst oder unbewusst – an jahrtausendealte Traditionen an. Du holst dir ein Stück Natur ins Haus, das nicht vergeht. Du entscheidest dich für Handarbeit statt Massenware, für Zeitlosigkeit statt schnellen Konsum. Und vielleicht auch für ein wenig Ruhe in einer lauten Welt.

Ob als zarter Boho-Akzent, kraftvolles Symbol oder liebevoll gewähltes Geschenk – Trockenblumenkränze erzählen Geschichten. Deine Geschichte. Die deines Zuhauses. Oder die eines besonderen Moments, der nicht verblassen soll.

Wohin geht die Reise?

Die Zukunft der Trockenblumenkränze liegt in ihrer Vielfalt. In der Rückbesinnung auf Qualität, auf regionale Materialien und auf echte Handarbeit. Vielleicht gestalten wir bald noch mutiger, denken noch nachhaltiger, und erleben das Binden von Kränzen wieder als Teil von Ritualen und Gemeinschaft.

Eines steht fest: Der Kranz als Form bleibt. Und Trockenblumen auch. Sie sind mehr als hübsch. Sie berühren. Und sie bleiben.